الحيّ المتمسّك بتلابيب الميت

إبراهيم الحامد:

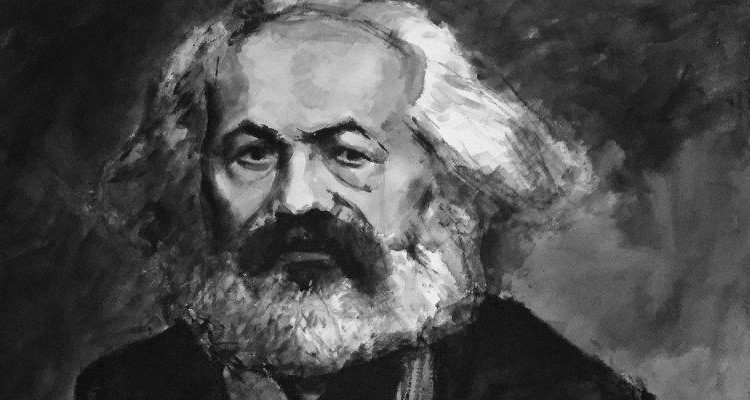

قال ماركس: (إلى جانب مصائب العهد الحديث، يرهقنا الكثير من المصائب الموروثة، التي لا تزال قائمة، بسبب أن أساليب الإنتاج العتيقة البالية، وما يلزمها من علاقات اجتماعية، وسياسية، متقادمة العهد، لا تزال تحيا حياة بلادة وخمول. فنحن لا نعاني من الأحياء فقط، بل من الأموات أيضاً. الميت يمسك بتلابيب الحيّ!). ويقول نجيب محفوظ: (لكل عصر جاهليته ونحن اليوم نجمع جاهلية كل العصور)، فما أقرب هذه الأقوال مما نعايشه اليوم!!

وتبعاً للقانون العلمي الماركسي (نفي النفي)، الذي بموجبه يخرج الجديد من أحشاء القديم، ومن المفترض أن ينتهي القديم ويتلاشى، مثال البذرة التي توضع في الأرض، وفي حال توفر الظروف المناخية للإنبات من ماء وهواء وضوء، تخرج نبتة تنفي البذرة، وتزهر النبتة لتثمر كميات من البذور الجديدة. إلا أنه أحياناً ونتيجة عدم توفر تلك الظروف تتشبث القشور بالنواة وتكظّ على البراعم وتمنعها من النمو وإنتاج الجديد، فشبه ماركس ذلك بـ(الميت الذي يمسك بتلابيب الحي) ويمنع الإنتاج والتجديد، وهذا ما حدث للمجتمع البشري في منطقة الشرق الأوسط، فقد أظهرت الأحداث هشاشة دولها وخاصة في النصف الأخير من القرن العشرين، وذلك بسبب أنظمتها المتقنّعة بقناع الدولة الوطنية ودولة المواطنة ، وهي تديرها عملياً بعقلية وآلية المجتمع الأهلي والقبلي والديني، وذلك بسبب تجذّر نمط العلاقات الاجتماعية المبنية على ثلاثية (العقيدة – القبيلة – الغنيمة) – التي أشار إليها المفكر محمد عابد الجابري – في عقلية وذهنية المجتمع الشرقي، ذاك الإرث التاريخي المتناقل مع الأجيال من الأزمان السحيقة مروراً بمرحلة الإمبراطوريات الميثولوجية الدينية والإثنية المتعاقبة على الشرق الأوسط، التي جعلت من ذلك الثالوث منظِّماً ومحدّداً للعلاقات الاجتماعية فيما بين الكتل البشرية في الشرق الأوسط،، واستمرت حتى ما بعد بناء الدولة القومية، التي تميزت بإقصاء الآخر وحرمانه من المشاركة في إدارة الدولة كشريك وطني، والتفاخر بالانتصار عليه وصهر ثقافته، وظلت عقول شعوبها أسيرة الشعور بالغبن لدى المظلوم، والتعالي الشوفيني لدى المتسلط، ولم يتمكن حتى المفكر النهضوي والحداثوي والعلماني فيها من قطع الصلة مع تلك العصبية القبلية والقومية وعقلية الفزعة ومناصرة ذوي القربى، بغض النظر عمّا إن كانوا ظالمين أو مظلومين، وإظهار الكرم والرقي الاجتماعي على أنه يكمن في سعة المضافات وعدد مناسف الطعام والذبائح التي يقدمونها (للطبقة الرفيعة من السادة)، في الوقت الذي يتضور فيه الملايين من الناس المحيطين بهم جوعاً، لذا لم تواكب نظمهم ودولهم التطور والتقدم في بقية الأمم في المجال العلمي والثقافي والسياسي والاقتصادي والعدل الاجتماعي، وفشلوا في بناء المجتمع المدني والعلاقات الاجتماعية المدنية وقبول الآخر المختلف ثقافياً في إطار الدولة الوطنية والمواطنة الجامعة، أسوةً بالدول العلمانية المدنية المتقدمة، وكانت ضريبة ذلك الفشل وما تدفعه بلدان شرق الأوسط عامة والعربية بخاصة اليوم، واستغلال القوى الخارجية لها واحتلالها وسرقة خيراتها، التي حُرمت شعوبها منها طيلة المراحل التاريخية الماضية.

فما الذي دفع بالقبلية والمذهبية الدينية لتنافس الدولة الوطنية اليوم؟

أقول: قد كان بالإمكان تجاوز شوفينية العصبية القومية والقبَلية والدينية المذهبية فيها، لولا أن القوى السياسية، وبضمنها القوى اليسارية، في زمن تشكّل الدولة القومية وتأسيسها، وخاصة تلك التي استولت على السلطة عبر الانقلابات واستقوائها بقوى خارجية، قد أظهرت نفسها بقناع ونهج قومي وعلماني من جهة، وسلكت في الواقع آليات ورسخت الموروث القبلي والعشائري والديني المذهبي، وتركته ثابتاً في اللاشعور الجمعي من جهة أخرى، وتبنيها نهجاً فكرياً وثقافياً كعقيدة واحدة في مجتمع متعدد الثقافات والإثنيات والديانات والتيارات الفكرية، إضافة إلى إغفالها وتناسيها بناء الدولة الوطنية والمواطنة، التي بموجبها كان يمكن تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد ومكونات المجتمع المتعدد الثقافات، تلك الممارسة دفعت بمارد (العقيدة – والقبيلة – والغنيمة) والتعالي الشوفيني من جهة، والمظلومية من جهة أخرى، ليتضخم ذلك في قمقم اللاشعور، ويكسر عنقه ويخرج ليحكم المجتمع اليوم، في ظل حرب كونية وصراعات نفوذ القوى العظمى العالمية على تركة الشرق الأوسط عامة والبلدان العربيةً بخاصة على غرار توزيع تركة الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين المنصرم. وما يحز في النفس هو وجود (قوى يسارية) ما زالت تؤمن في هذا العصر بـ(عجر وبجر) الماضي العفن!! وتعول على مجتمع (العقيدة والقبيلة والغنيمة) لتنجز التحرر الوطني والاجتماعي وتصون وحدة الوطن.

لا شك أني أتفهم أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي الأهلي من ثقافة وقيم أخلاقية إنسانية إيجابية، وهي تشكلت في المجتمع القبلي العشائري في ظروف بيئية واقتصادية واجتماعية خاصة به، ولا شك أنها مطلوبة اليوم في إطار قضايا وعلاقات اجتماعية أهلية، وبما يحافظ على السلم الأهلي والتعاضد في الملمات الاجتماعية الأهلية، ولكن ألا يكون متقدماً على النهج الوطني العام. ولا يصح اليوم وفي هذا العصر المتطور علمياً وتكنولوجياً الرهان على النهج القبلي والعشائري لإدارة الأزمة المعقدة والمركبة، فذلك يساهم – بدراية من (شيوخه) أو دون درايتهم – في تفتيت المفتت وتخريب المخرب وتجويع المجوع وتشريد المشرد وقتل المقتول! فقد بات لكل عشيرة عدة شيوخ وكل شيخ يستقوي على الآخر بقوة خارجية أو داخلية، ولا يخفى على أحد أن العائلة الواحدة، التي قد لا تتجاوز أربعة أشخاص، هي متنوعة في الآراء والمواقف السياسية والانتماءات الفكرية والسياسية، فما بالك بتنوع ذلك في إطار العشيرة والقومية؟ فلا العشيرة ولا القومية ولا الدين يمكن لها أن تجمع المنتمين لها حول موقف سياسي وفكري موحد في الدولة الوطنية الجامعة، إنما الأحزاب السياسية بغض النظر عن توجهاتها وأينما كانت، هي، وحدها، القادرة على حشد منتسبيها حول موقف واحد، وهي وحدها القادرة على توحيد الصف الوطني حول الثوابت الوطنية الجامعة، لأن قيادة كل حزب – ومهما كان حجمه – هي من تمثل جزءاً من المجتمع على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والعشائرية، ولا يخفى على عاقل توزع افراد العشيرة الواحدة فيما بين الميليشيات المسلحة المتنوعة والمتصارعة على امتداد الوطن، بينما أعضاء كل حزب يلتزمون بقرارات حزبهم وتوجهاته، التي عبرها يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية بين مختلف المناهج الفكرية والثقافية وعبر حوار جدي وعلى قاعدة بناء الثقة فيما بين الجميع وبضمانات دستورية. لذا وفي هذا اليوم الذي تعيش فيه شعوب منطقتنا عامة والشعب السوري بخاصة في أتون حرب كونية طال أمدها، وأحرقت الأخضر واليابس، ودمرت الحجر والشجر، وراح ضحيتها دم مئات الآلاف والملايين المشردين والنازحين والجياع، يتحمل مسؤوليتها جميع القوى السياسية وكلٌّ حسب موقعه وإمكانياته في وقف هذا النزيف البشري والاقتصادي، ولن يكون هناك غالب، الجميع سيكون مغلوباً، فمن يستقوى بالغريب ليتغلب على الشريك الوطني الآخر، سيأتي من يتغلب عليه وبالأسلوب نفسه، فلا استقرار بوجود قوى عالمية وإقليمية متداخلة في الصراع على الوطن، ولا استقرار في الاعتماد على مكونات ما دون الوطنية كالعصبيات العشائرية والدينية المذهبية، ولا استقرار ولا حل ما لم ينسَ كلُّ طرفٍ الماضي، وما لم يجعل البوصلة الوطنية موجّهاً له، وما لم يعترف بوجود الشريك الوطني الآخر ويقبل بواقعه الحالي و الحوار معه، ولا استقرار ولا وقف لنزيف الدم ما لم يتوحد السلاح في جيش وطني واحد بعيداً عن المحسوبيات القومية والحزبية والدينية والعشائرية، ويجب أن يكون الجيش حامياً لكل مكونات المجتمع ولحدود الوطن.

فهل يعقل أن نمر اليوم بما مر به أغلب شعوب الأرض في عصور الكهوف وعصور القرون الوسطى؟ فنحتمي بالعباءة العشائرية بدل السقف الوطني الجامع؟ وهل يعقل أن نلتف حول العصبية القبلية والمذهبية الدينية بدل التيارات الفكرية المتنورة والديمقراطية والتقدمية الجامعة لما فيه خير الإنسان كإنسان على قدم المساواة؟

وما الذي قدمته لنا مشاريع الدولة الدينية والقومية منذ ظهورها، سوى إقصاء الآخر؟ كما أنها شحنت النفوس بالحقد والضغينة كمن ينفخ البالون الذي سرعان ما ينفجر فور ملامسته جسماً آخر يساعده على ذلك، وشكلت واقعاً غير قادر على إنتاج ما يُصلح من شأن واقعنا المأزوم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولقد وقع الماركسي العربي في تلك المصيدة، حين أولى فهم فلسفة ماركس وجدليتها المادية والتاريخية نظرياً على قدرة فهمه للواقع المعيش واحتياجاته، وظل كالحيّ المتمسك بتلابيب الميت من التراث والشعارات القومية تقرّباً من الأحزاب البرجوازية القومية، دون أن يبحث فيما يجدد فهم ماركس وفكره ونهجه بما يناسب واقعه الاقتصادي والاجتماعي، لذلك لم تتوسع القاعدة الشعبية وجماهيرية التيار الماركسي العربي حتى بين الشعوب والطبقات المضطهدة في المنطقة العربية -رغم أن الماركسية هي إيديولوجية ثورية لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والانتصار للطبقة والشعوب المضطهدة – ولهذا ظل معظم المفكرين العرب والسياسيين ونظمهم المعاصرة يعيشون في قوقعة التراث والتبعية للفكر الليبرالي الغربي ونظرياته الأكثر قرباً لمصالحه الضيقة والمادون الوطنية .

والمؤسف في الأمر اليوم إصابة التيارات والأحزاب العلمانية اليسارية والماركسية في المنطقة العربية والشرق الأوسط عموماً بالعقم والجمود السياسي، وتعاملت مع الواقع بما يشبه تعامل التيارات الدينية والقومية من حيث اعتمادها على الجمود الإيديولوجي والعقائدي، وظلت أسيرة عقلية ونظرية المؤامرة، وكأني بها تأمل من العدو الفكري والوطني والطبقي، أن يكف عن رسم المخططات التي تحقق مصالحه وأطماعه في المنطقة، من دون مواجهة ومقاومة ذلك بكل الوسائل، وأرى أن تلك التيارات تبعد بذلك نفسها عن عناء نقد ذاتها لتريح نفسها من جهة، ومن جهة أخرى تحميها من عواقب مهام ووضع برامج عمل نضالية، تنسجم مع الواقع الوطني والاجتماعي المعاصر وتلبي متطلباتها واحتياجاتها الملحة .

فما العمل لتجاوز هذا الواقع المرير والمأزوم جداً؟

أعتقد بأنه ما زال هناك فسحة أمل وتفاؤل بما يمكن أن تبادر فيها القوى السياسية اليسارية عامة والشيوعية بخاصة، بفعل صغير يؤثر في عمق اللاشعور الجمعي، من شأنه أن يحدث التغيير المنشود، والذي يشبه توسع الدوائر التي يحدثها رمي بحصة في بركة الماء الراكدة، أو ما يسمى في علم الفيزياء والفلسفة بنظرية (تاثير الفراشة) التي تقول: (رفرفة جناح فراشة في الصين قد تنتج عنها فيضانات وأعاصير ورياح هادرة في أبعد ما يمكن من الأماكن في أمريكا أو أوربا أو إفريقيا).

وأول هذه المبادرة هو تجاوز المحددات التي كانت تتحكم بالعقل السياسي عبر تاريخ طويل ولم تثمر ما كان مأمولاً منه، والانتقال إلى مرحلة بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لبناء مجتمع يستند على قيم وقوانين المواطنة الجامعة، التي تتجاوز الهويات الفرعية وتحافظ على التنوع الثقافي وتحقق العدالة الاجتماعية، وكركن أساسي لبناء الدولة الديمقراطية المدنية العلمانية، والتي تؤمن بالمساواة في المشاركة السياسية أفراداً ومكونات ثقافية، وتؤمن بالمساواة فيما بين الجميع في الحقوق والواجبات والحريات.

فيينا/ الأربعاء ٦ أيلول ٢٠٢٣